7.3 Schallabsorbierende Wandbekleidungen

Teilweise ist in ähnlichen Kapiteln auch Ähnliches zu bedenken. Um das Hin-und-Her-Blättern zu ersparen, werden diese Aspekte in allen Kapiteln weitgehend gleichartig beschrieben. Damit ist dann jedes Kapitel für sich vollständig, was der Übersichtlichkeit innerhalb der jeweiligen Kapitel zugutekommt.

Schallabsorbierende Wandpaneele sind das A und O einer hör- und verstehgerechten Akustik in allen Räumen für sprachliche Kommunikation. Nicht ohne Grund stehen sie in „raumakustischen Dreiklang“ (siehe Kapitel 6) an zweiter Stelle hinter den schallabsorbierenden Decken. Wer noch genauere Begründungen nachlesen möchte, wird bei dem DAGA2019-Vortrag bzw. der noch etwas ausführlicheren HörPäd-Fassung fündig.

Abbildung 7.3.1: Häufige Bauweisen von Wandpaneelen in Klassen- und Gruppenräumen aus stabilen Mineralfaserplatten mit Stoffkaschierung (links) und aus Holzwolleplatten mit Unterkon-struktion und Mineralfaserplatten im Hohlraum (rechts)

Das Material für schallabsorbierende Wandpaneele kann man nach mehreren Kriterien auswählen:

· Schallabsorptionsgrad

· Aussehen und Struktur der Ansichtfläche

· Montageort (an einer Wand / als Fries unter der Decke)

· mechanische Stabilität / Ballwurfsicherheit

· vorhandene/zulässige Bautiefe (totale Konstruktionshöhe, tKh)

· Brandschutz

· Umweltaspekte bei Herstellung und Recycling

· Reparatur / Auswechseln einzelner Platten

· Allergie, Hygiene und Reinigung

· Einfluss der Gestaltung auf weitere Personenkreise

· Zweckentfremdung als „Pinnwand“

· Bauphysikalische Beeinflussung der Wände

Schallabsorber in der zweiten und dritten Raumdimension, also in der Länge und Breite des Raumes, wirken am günstigsten, wenn man sie auf der Höhe von Mund und Ohren sitzender und stehender Personen, also etwa im Höhenbereich zwischen 0,8 m und 2,0 m über OKF anbringt. Weil man die Flächen damit aber auch „vor Augen“ hat, werden die Absorber-Materialien häufig vorrangig nach der optischen Erscheinung ausgewählt und erst nachrangig nach der akustischen Wirkung.

Ganz besonders gut ist das bei den Materialien zu merken, welche man im Internet nach Katalog bestellen kann. Allein an der Anzahl der Anbieter kann man erkennen, dass mit

„schicken Absorbern“ viel Geld zu verdienen ist, ohne dass in den Beschreibungen irgendwelche Angaben zur Schallabsorption zu finden sind. Links zu zahlreichen Herstellern und Händlern von

Wandpaneelen und Akustik-Bildern finden Sie unter Schallabsorber-Elemente. Bei handwerklicher Herstellung werden

Bekleidungs-Materialien benötigt. Entsprechende Links gibt es bei flächige Schallabsorber.

ACHTUNG: Wenn bei den folgenden Beispielen Abbildungen gezeigt oder auch Typ-Bezeichnungen genannt werden, so ist die Auswahl - allen Bemühungen um Ausgewogenheit der Darstellung zum Trotz - dadurch begrenzt, dass ich nur diejenigen aufführen kann, die ich kenne und bei den bisher betreuten Bauvorhaben fotografieren konnte (und die ich in ihrer akustischen Wirkung auch für „gut“ halte). Diese Nennung bedeutet aber keinesfalls, dass andere, hier nicht aufgeführte, Produkte nicht geeignet wären! Materialien, von denen ich selbst „nicht so ganz überzeugt“ bin oder sogar Negativbeispiele führe ich hier nicht auf.

In den Abbildungen 6.1.1.3 für Klassenräume, 6.1.2.2 für KiTa-Gruppenräume, 6.0.5 für Fach-Klassenräume, 6.1.7.7 für Sporthallen sowie 6.2.4.5 für Mensen ist zu erkennen, dass in ganz vielen Fällen raumakustische Sanierungen allein durch schallabsorbierende Wandbekleidungen mit einer immer wieder erstaunlichen Wirkung möglich sind. Bereits mehrfach wurde erwähnt:

Wie / wer auf schallabsorbierende Wandpaneele verzichtet,

die / der wirft Geld zur Decke raus!

Carsten Ruhe

Schallabsorptionsgrad

Die schallabsorbierenden Wandpaneele werden angebracht, um die Schallreflexionen in den beiden horizontalen Richtungen möglichst schnell abzubauen. Im Kapitel 6.1.7 wurde bei den Sporthallen schon erwähnt, man könne rechnerisch leicht nachweisen, dass bei gleichem Absorptionsgrad an den Wänden die Echos in der kürzeren Raumdimension schneller abgebaut sind als in der längeren. In Abhängigkeit vom Abstand der beiden gegenüberliegenden Wandflächen und von der Soll-Nachhallzeit kann man errechnen, welchen Schallabsorptionsgrad das dortige Wandpaneel mindestens haben muss.

Klassenräume haben als kleinste Breite etwa 6 m bei Längen zwischen 8 m und 10 m, bei Fach-Klassenräumen auch bis 12 m. Bei den Berechnungen in der folgenden Tabelle wurde für Klassen-, Seminar-, Gruppen- und Gemeinderäume eine einseitige Anordnung, zum Beispiel an der Rückwand bzw. an der Flurwand, angenommen. Die prinzipiell richtige Vorgehensweise mit Absorbern sowohl an der Rück- als auch an der Flurwand wird meistens aus Kostengründen nicht ausgeführt.

Sporthallen haben typische Dimensionen bei 15 m, 27 m und 45 m. Die kleinste bisher bearbeitete Gymnastikhalle hatte Abmessungen von 10 m x 20 m, die größte (völlig ohne Flatterechos) 47 m x 105 m, siehe Abbildung 6.1.7.1. Bei Sporthallen ist an allen vier Seiten eine etwa gleichartige Ausführung üblich.

Die entsprechenden Berechnungen für einige beispielhaft ausgewählte Räume bzw. Dimensionen (jeweils in der längeren Richtung) zeigt die

Tabelle 7.3.1: erforderliche Absorptionsgrade von Wandpaneelen

|

Raumart |

Länge / m |

Volumen / m³ |

Raumgruppe |

Tsoll / s |

erf. α |

|

Unterricht |

8 |

≈ 200 |

A4 |

≈0,45 |

≈0,75 |

|

NaWi/Kunst |

12 |

≈ 350 |

A4 |

≈0,52 |

≈0,70 |

|

Hörsaal |

15 |

≈1000 |

A3 |

≈0,80 |

≈0,70 |

|

Aula |

20 |

≈ 2000 |

A3 |

≈0,90 |

≈0,75 |

|

Gymnastik |

20 |

> 800 |

A5 |

≈1,2 |

≈0,50 |

|

Einzel |

27 |

>2200 |

A5 |

≈1,5 |

≈0,55 |

|

Mittelhalle |

15 |

≈2800 |

A5 |

≈1,6 |

≈0,35 |

|

Zweifach |

45 |

>6900 |

A5 |

≈1,9 |

≈0,55 |

Pauschal lässt sich feststellen, dass der Schallabsorptionsgrad von Wandpaneelen in Räumen für Kommunikation und Darbietungen jeweils üblicher Größen etwa α≈0,75 betragen sollte, dass aber in Sporthallen „lediglich“ α≈0,55 erforderlich ist. Der Absorptionsgrad von Trennvorhängen, welche den mittleren Teil einer Dreifeldhalle begrenzen, sollte mindestens α≈0,35 betragen. Darauf wird im Kapitel 7.6 noch einmal ausführlich eingegangen.

Ein wichtiger Hinweis ist noch zu beachten: In der obigen Tabelle 7.3.1 ist der erforderliche Schallabsorptionsgrad mit „α“ angegeben und nicht etwa mit „αw‘“! Diese Schallabsorption muss nämlich für die im jeweiligen Raum kritischen Frequenzbereiche belegt sein. In Räumen für Kommunikation sind das vorrangig die oberen drei Oktaven; das ist mit vielen Materialien möglich. Aber in langen Räumen - insbesondere bei den Sporthallen - liegen die kritischen Frequenzen bei 250 Hz und 500 Hz. Dafür braucht man typischerweise Bautiefen oberhalb von tKh ≥ 100 mm.

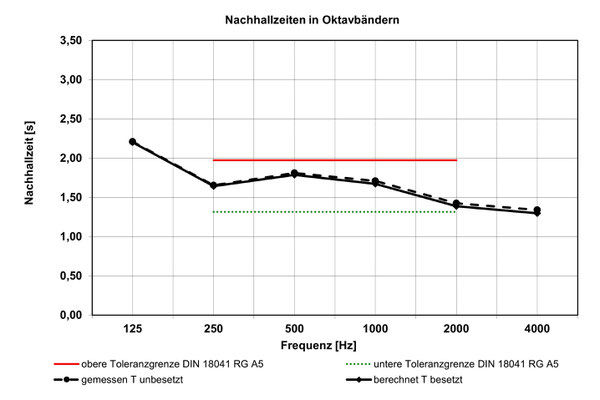

Im Manuskript zur Spothallen-Norm DIN 18032-1 wurde seinerzeit darauf hingewiesen, dass nicht nur die mittlere Nachhallzeit, sondern die geforderte Nachhaltzeit im gesamten relevanten Frequenzbereich einzuhalten sei. In dem seit April 2025 vorliegenden Entwurf ist dieser Hinweis nicht mehr vorhanden, obwohl er durchaus sinnvoll war. Abbildung 7.3.1 zeigt deutlich, dass die für Flatterechos kritischen Frequenzen in Klassen- und Gruppenräumen zwischen 1000 Hz und 4000 Hz liegen (links), in Sporthallen wegen der größeren Abmessungen aber bei 250 Hz und 500 Hz. Gerade dort birgt die Berechnung nur mit αw erhebliche Gefahren! Sinnvoll / notwendig ist vielmehr α250 ≥ 0,55 für die Prallwände bzw. α250 ≥ 0,35 für die Trennvorhänge!

Abbildung 7.3.2: Typische Nachhallzeit-Frequenzgänge von Klassen- und Gruppenräumen mit horizontalen Echos (links) und von Sporthallen mit Flatterechos (rechts), bei den Klassenräumen liegen die Maxima bei etwa 2000 bis 4000 Hz, bei den deutlich längeren Laufstrecken in Sporthallen bei 500 Hz oder sogar nur 250 Hz

In diesem Abschnitt wurden lediglich die erforderlichen Schallabsorptionsgrade α(f) ermittelt. Die äquivalente Schallabsorptionsfläche A ergibt sich aber erst nach der Multiplikation mit der Auskleidungsfläche S, also A = α * S. Die notwendigen Flächen S (und auch die räumlich jeweils möglichen) sind raumbezogen zu ermitteln.

Immer wieder wird vermutet, man könne auch Pinnwände als schallabsorbierende

Paneele einsetzen.

Das ist falsch, weil der Strömungswiderstand von gebundenem Kork-Granulat viel zu hoch ist und weil dessen Schichtdicke vor der Träger-Spanplatte nur 5 mm beträgt.

Auch bei Holz-Weichfaserplatten-Pinnwänden ist für eine (gern behauptete) Schallabsorption der Stromungswiderstand deutlich zu hoch.

Abbildung 7.3.3

Schnitt durch eine Kork-Pinnwand

Aussehen und Struktur der Ansichtfläche

Für Bauherrinnen und Planerinnen ist in vielen Fällen das Aussehen der Wandpaneele (neben den Kosten) das wesentliche Entscheidungskriterium. Bei Wandpaneelen geht die Entscheidung aber (im wahren Wortsinn) Hand-in-Hand mit der Frage nach der mechanischen Stabilität. Wandpaneele befinden sich nämlich fast immer in Handreichweite, bei vollflächigen Rückwand-Bekleidungen (z. B. in Aulen und Hörsälen) sogar in Fußreichweite. Deshalb ist auch die mechanische Stabilität zu beachten. Lediglich in „unkritischen“ Büroräumen, z. B. in Räumen der Verwaltung, kann man allein nach Schallabsorptionsgrad und „Schönheit“ vorgehen.

In Tabelle 7.3.1 wurde oben errechnet, dass auch in ungünstigen Fällen Schallabsorptionsgrade nur αw ≥ 0,70 oder 0,75 erreichen - und damit nicht unbedingt höchstabsorbierend sein - müssen. Das gibt der Materialwahl und Gestaltung etwas mehr Spielraum.

Schallabsorbierende Wandpaneele bestehen fast immer aus einer sichtseitigen (mehr oder weniger) stabilen Abdeckung und dem eigentlichen Absorber dahinter. Ausnahmen sind einerseits einige Schaumstoffe ohne Abdeckung für den privaten Bereich und andererseits Holzwolleplatten bzw. PET-Filze, die selbst eine gewisse Schallabsorption aufweisen, aber mit besserem Erfolg als Abdeckung für einen dahinter angeordneten Strömungsabsorber dienen.

Damit der Strömungsabsorber wirksam werden kann, muss der Schall ihn auch erreichen können. Deshalb muss die Abdeckung in der Fläche durchlässig oder aber mit entsprechenden Öffnungen versehen sein. Hier gibt es folgende Einteilung:

in der Fläche durchlässige Abdeckungen:

· Textilien und Glasgewebe

· Vliese (auch im Digitaldruck zu „bebildern“)

· Holzwolleplatten

· PET-Filze

perforierte Abdeckungen

· Holz- oder Holzwerkstoff-Platten mit Löchern oder Schlitzen

· Gipskarton-Lochplatten oder -Schlitzplatten

· Metall-Kassetten oder -Paneele mit Lochung

In Bezug auf das Barrierefreie Bauen öffentlich zugänglicher Gebäude sind bei der Auswahl der Strukturen auch die Notwendigkeiten von Nutzerinnen mit Autismus-Spektrum-Störung (ASS) zu beachten. Hierauf wird weiter unten sowie in einem eigenen Kapitel getrennt eingegangen.

Absorber im Hohlraum: Mineralfasern / Naturfasern / Schaum / Kunststoff-Fasern

Geschichtlich sind Holzfasern als Schallabsorber das älteste Material (Holz-Weichfaser-Platten, Holzwolle-Platten). Später kamen natürliche und künstliche Mineralfasern (Asbest, Glaswolle, Steinwolle) hinzu. Ein großes Chemie-Unternehmen entwickelte Schaumstoff-Blöcke, die von den verschiedensten Verarbeitern konfektioniert und mit zahlreichen, teilweise phantasievollen, Bezeichnungen angeboten werden. Die jüngste Entwicklung sind die erst durch das Kunststoff-Recycling aufgekommenen Filze mit einem gewissen Anteil aus ehemaligen PET-Flaschen.

Aus Gesundheitsgründen sind natürliche Mineralfasern nicht mehr erhältlich und der Bestand ist als Sondermüll zu entsorgen. Künstliche Mineralfasern mit dem „Kanzerogenitätsindex“ KI > 40 sind nach BfGA gesundheitlich unbedenklich.

Die wesentlichen akustischen Kenngrößen aller Absorber sind:

· der „längenbezogene Strömungswiderstand“ und

· die Materialdicke

Der Strömungswiderstand ist ein Kennzeichen dafür, wie stark sich die schwingenden Luft-Teilchen an der Absorber-Struktur reiben und dadurch abgebremst werden. Bei gut schallabsorbierenden Dämmstoffen liegt er zwischen 5 und 50 kPa s/m². Genauere technische Zusammenhänge beim Strömungswiderstand und für die Auswahl geeigneter Materialien sind im Kapitel 7.17 zusammengefasst. Die ausschreibenden Kolleginnen sollten dort mal hineinschauen.

Die Absorber-Füllungen in Wandpaneelen sollten keinesfalls dünner als 30 mm sein. Die Stabilität des Materials muss gewährleisten, dass das Füllmaterial nicht in sich zusammensackt und nach unten rutscht. Bei kostengünstigeren Platten mit lockerem Gefüge (also geringer Rohdichte) sollte man den Hohlraum auf voller Tiefe füllen.

Bei luftdurchlässigen Deckschichten (GK-Lochplatten, gelochte Metall-Kassetten, Holzwolleplatten, Stoffbespannungen) muss eine zusätzliche Mineralwolle-Einlage entweder in die 30 µ Folienbeutel eingeschweißt sein oder zwischen UK und Bekleidung ist ein Rieselschutz-Vlies einzubauen, um einen Fasereintrag in den Raum zu vermeiden. Bei GK-Lochplatten wird das Vlies bereits bei der Herstellung auf die Rückseite geklebt.

Häufig ist es sinnvoll, bereits werksseitig mit einem Rieselschutz versehene Mineralfaserplatten zu verwenden. Das gilt insbesondere, wenn Platten auf Maß zugeschnitten werden müssen. Dann sind Folienbeuten unpraktisch und z. B. Isover Akustic SSP2, Rockwool RAF SE sowie entsprechende Platten anderer Hersteller günstiger.

Abbildung 7.3.4:

Montagezustand von

Wandpaneelen mit

Holzwolle-Deckschichten,

ein Rieselschutz war

damals (noch) nicht üblich

© Oliver Will

Montageort

Nach den im Kapitel 6 beschriebenen Überlegungen (siehe hierzu insbesondere die Abbildung 6.0.3) liegt der optimale Montageort schallabsorbierender Wandpaneel dort, wo sich Mund und Ohr befinden. Günstig ist also in quaderförmigen Räumen in Bezug auf sowohl sitzende als auch stehende Personen der Höhenbereich etwa zwischen 0,8 m und 2,0 m über OKF; siehe hierzu auch die Skizze in Abbildung 6.1 und die Fotos in Abbildung 6.1.1.2.

In Räumen mit ansteigenden Stuhlreihen, z. B. Hörsälen, ist die Rückwand ebenfalls schallabsorbierend zu belegen, auch wenn sie sich „da ganz oben“ befindet; siehe die Skizze aus DIN 18041 in Abbildung 6.1.6.2. Zur Ermittlung des optimalen Montageortes sind strahlen-geometrische Überlegungen hilfreich. Sinnvoll ist in vielen Fällen (vorrangig aber nicht nur aus gestalterischen Gründen) eine Spannweite von „knapp über dem Fußboden“ bis „direkt unter der Decke“. Gleiches gilt auch für Aula-Rückwände, die ohnehin bis etwa 2,0 m über der Höhe des Bühnenfußbodens zu bekleiden sind. Eine raumhohe schallabsorbierende Rückwandbekleidung vermeidet nicht nur sicher die Echos von Sprache, sondern verbessert auch die Rückkoppelungs-Sicherheit einer Beschallungsanlage.

Abbildung 7.3.5: mechanisch widerstandsfähige gut schallabsorbierende Rückwand einer Schul-Aula, Gesamtansicht links, Detailfoto mit Elementstoß rechts

In KiTa-Einrichtungen befinden sich Mund und Ohren der Kinder oft deutlich weiter unten. Sofern ausreichend Platz zur Verfügung steht, lohnt es sich, die Paneele etwa zwischen 0,4 m und 1,6 m anzubringen.

Abbildung 7.3.6: In dieser Kindertagesstätte wurden die schallabsorbierenden Wandpaneele zu deren raumakustischer "Vervollständigung" (um das Wort "Sanierung" zu vermeiden) erst nach der Möblierung angebracht. Dadurch konnte man bei der Montage deren Höhe berücksichtigen.

Nicht überall lassen sich diese optimalen Montageorte verwirklichen. In Klassenräumen - und insbesondere in Fach-Klassenräumen - sind diese Flächen oft mit Schränken oder Regalen zugestellt. In den Kunsterziehungsräumen des folgenden Beispiels befinden sie sich oberhalb des „Pinsel-Schwenk-Bereiches“. Genaueres zu diesem Projekt, insbesondere zu der inzwischen auch geänderten Decke, folgt noch im Kapitel 9.

Abbildung 7.3.7: Montage der Wandpaneele oberhalb des Spritzbereiches in einem Fach-Klassenraum für Kunsterziehung.

Wenn ein Klassenraum für die wohnortnahe Beschulung eines Kindes mit Hörschädigung angepasst werden muss, sind die passenden Flächen meist rar, sodass man „nach weiter oben“ ausweichen muss. Sobald eine „halbwegs gute“ Decke vorhanden ist, lohnt sich der Einbau von Wandpaneelen. Und wenn zusätzlich (wie fast immer) nur wenig Geld dafür zur Verfügung steht, dann kann man „da oben“ auch mechanisch empfindliche Schaumstoffplatten (bitte nicht dünner als 40 mm) von der Hausmeisterin ankleben lassen. Die akustische Wirkung ist zwar nicht ganz so gut wie auf der Mund- und Ohrhöhe, aber dennoch (auch messtechnisch) deutlich nachweisbar.

Besser Wandpaneele in der „zweitbesten“ Position,

als gar keine Wandpaneele!

Abbildung 7.3.8: Schallabsorbierender Wandfries direkt unterhalb der Decke aus 40 mm dicken angeklebten Melaminharz-Schaumstoff-Platten

Bisweilen (noch viel zu selten) berücksichtigen die Schulträger auch bei Neubauten den Bedarf an schallabsorbierenden Wandpaneelen von vornherein. Damit sie dann einer späteren nutzungsgemäßen Möblierung nicht im Weg stehen, werden sie als Fries angebracht.

Abbildung 7.3.9: Schallabsorbierender Wandfries im Musterraum eines Schul-Neubaus aus dem gleichen Material wie an der Decke. Mit dem selben Plattenformat und der Achsen-Ausrichtung wurde eine ansprechende Gestaltung erreicht. In diesem Musterraum kurz vor Fertigstellung war bereits ohne Nachbesserung akustisch „alles in Ordnung“. Entwurf: tsj-architekten

Zwar ist die Anbringung der Absorber „weiter oben“ prinzipiell nicht so günstig, wie direkt in der Mund- und Ohrebene sitzender und stehender Personen. Sie hat aber bei U-förmig umlaufender Anbringung Rückwand - Flurwand - Stirnwand gegenüber den Wandpaneelen auch Vorteile:

· sie wirken sowohl in Längs- als auch in Querrichtung und

· sie bedecken eine deutlich größere Fläche als ein einzelnes Wandpaneel.

mechanische Stabilität / Ballwurfsicherheit

Die mechanische Stabilität (oder auch die „Empfindlichkeit“) von Wandpaneelen muss in vielen Anwendungsfällen deutlich hoher sein als die von Deckenbekleidungen. Das gilt insbesondere, wenn sie sich im Bereich der Handreichweite befinden. „Abstandhalter“ durch davor angeordnetes Mobiliar, z. B. Sitzmöbel, niedrige Regale oder Sideboards, verringern die Gefahr einer unbeabsichtigten Beschädigung. Auch ist die mechanische Beanspruchung im häuslichen oder Büro-Bereich eine gänzlich andere, als z. B. in einer Sporthalle. Währen in dem einen Fall weiche und empfindliche Oberflächen zulässig oder „noch vertretbar“ sind, müssen sie im anderen Fall hart und stabil sein.

Die Ballwurfsicherheit von Wandpaneelen wird nach einem in der Sporthallen-Norm DIN 18032-3 genau beschriebenen Verfahren geprüft. Damit ist zwar ein normgerechter Nachweis erbracht; ob der aber für die aktuelle Anforderung einerseits sinnvoll (oder übertrieben), andererseits aber auch brauchbar (Dauerhaftigkeit) ist, sollte man immer genau überlegen. Bei Bedarf sollte man diese Fragen nicht nur mit dem Verarbeiter, sondern auch mit dem Anwendungsberater des jeweiligen Herstellers klären.

Bei ballwurfsicheren Wandpaneelen muss nicht nur das Material haltbar sein. Auch die Montage muss so erfolgen, dass sich nichts lösen und herausfallen kann. Hierzu stehen in den Prüfzeugnissen nach DIN 18032-3 präzise Beschreibungen. Nur mit ihrer Befolgung ist zu verhindern, dass die Absorber „zwar gut für die Ohren, aber schlecht für den Kopf“ sind.

Die beiden großen Hersteller von Holzwolle-Platten weisen in den Beratungsgesprächen für die Anwendung darauf hin, dass ihre (erfolgreich) geprüften Platten zwar durchaus für den Einbau in Sporthallen geeignet sind, z. B. oberhalb der Prallwände an 2,5 m Höhe. Dagegen wird die Nutzung als Prallwand nicht empfohlen, weil einerseits die Oberfläche recht rau ist und damit die Gefahr von Schürf-Wunden besteht und weil andererseits bei einem häufigen direkten Ball-Beschuss das Bindemittel „staubt und rieselt“.

Die beiden großen Hersteller von Mineralwolle-Platten liefern auch drucksteife Elemente mit einer Glasfaser-Kaschierung, welche die Prüfung auf Ballwurfsicherheit bestanden haben und die damit für die Anwendung in Sporthallen geeignet sind. Die Verschmutzungsgefahr dieser Platten ist gering; siehe z. B. Abbildung 7.3.10.

Unabhängig von diesen „sportlichen Anwendungen“ gibt aber die Prüfung auf Ballwurfsicherheit auch gewisse Hinweise auf die mechanische Stabilität gegen unbeabsichtigte Beschädigungen, z. B. beim Anprall von Personen oder Gegenständen. So liefern die beiden Hersteller auch Paneele mit dem gleichen Aufbau des Mineralwolle-Hintergrundes, aber mit einer Textil-Kaschierung. Die wäre zwar für die Anwendung im Sportbereich wegen der Verschmutzungen nicht so gut geeignet, wohl aber in Klassen- und Seminar-Räumen oder in Gruppenräumen von Kindertageseinrichtungen.

Die großen Hersteller von PET-Filzen haben alle nicht nur Prüfzeugnisse über die Schallabsorption, sondern auch über die Ballwurfsicherheit, teilweise bereits für nur 10 mm „dünnes“ Material. 25 mm dicke PET-Filze auf einer etwa 40 mm tiefen UK (tKh = 65 mm) mit Strömungsabsorber im Hohlraum haben bereits bei 250 Hz den für Sporthallen erforderlichen Schallabsorptionsgrad, mit welchem Flatterechos zwischen den Prallwänden sicher vermieden werden können. Ein Beispiel, bei dem diese Filze nicht nur Unfallgefahren einer Prallwand-Verbretterung beseitigt sondern auch gleichzeitig die Schallabsorption verbessert haben, ist bei Ruhe unter den Referenzen beschrieben.

Vorhandene / zulässige Bautiefe (totale Konstruktionshöhe tKh)

In Tabelle 7.3.1 wurde oben errechnet, dass für die typischen Klassen-, Fach-Klassen-, Gruppen- und Seminarräume Absorptionsgrade α≈0,70 benötigt werden, für Sporthallen aber „nur“ α≈0,55. Jetzt kommt das große ABER: die Kurvenverläufe in Abbildung 7.3.1 zeigen nämlich deutlich, dass bei den erstgenannten Raumarten die Schallabsorptionswirkung insbesondere im Frequenz-Bereich oberhalb von 1000 Hz benötigt wird, bei den Sporthallen aber vorrangig bei deutlich tieferen Frequenzen von nur 250 Hz. Hier sind also die Prüfzeugnisse über die Schallabsorptionsgrade sehr genau zu betrachten.

Weil die tieferen Töne größere Wellenlängen haben, benötigt man für deren Absorption größere Bautiefen. Das betrifft z. B. Räume mit musikalischen Nutzungen (Musikunterrichtsräume, Musikprobenräume und Aulen). Dort sollte man an Absorber mit tieffrequenter Wirkung denken, nicht nur an der Decke (siehe Kapitel 7.1), sondern auch an den Wänden, wie z. B. in Abbildung 7.3.10 rechts zu sehen.

Abbildung 7.3.10: Wandpaneel im Musik-Probenraum eines Jugend- und Freizeitheimes aus 40 mm Ecophon Super-G auf 60/60 Holz-UK, tKh = 100 mm, aufgenommen mehrere Jahre nach dem Einbau

Auch in Sporthallen kommt man für die notwendige Wirkung nicht mit den in Unterrichtsräumen typischen tKh = 40 mm zurecht (und erst recht nicht mit den typischen tKh = 18 bis 25 mm der vielerorts verwendeten Schaumstoff-Prallwände mit Textil-Auflage). Hier ist tKh ≥ 100 mm das Mindestmaß. Das setzt natürlich voraus, dass die lichten Raumabmessungen das hergeben. Sonst ragen die Absorber in den Sicherheitsbereich.

In diesem Sinne begehen diejenigen, die die Hallen zu klein bemessen, einen Planungsfehler (oder die Auftraggeberinnen verleiten ihre Planerinnen dazu). Im Kapitel 6.1.7 heißt es:

Dazu ist bereits im Rohbau an allen vier Seiten ein zusätzlicher Platzbedarf

zwischen 100 mm und 150 mm zu berücksichtigen, in der Summe also:

"Längs und quer

je ein Stein mehr".

Abbildung 7.3.11: „Zu schmale und zu kurze“ Sporthalle ausreichend ohne Platz für sachgerechte schallabsorbierende Prallwände, die „zweitbeste“ Lösung mit einem an allen Seiten umlaufenden schallabsorbierenden Fries von 2,5 m bis 4,0 m über OKF ist als Ersatz gerade ausreichend, um die Norm-Anforderungen zu erfüllen

Als in einem Sanierungsfall aus Gründen des Unfallschutzes die zu breiten Fugen zwischen den horizontal eingebauten Holzpaneelen abgedeckt werden mussten, wurden lediglich 25mm dicke PET-Filze darauf geschraubt. Die mit dieser sehr einfach auszuführenden Maßnahme erreichte Verbesserung verblüffte selbst Akustik-Fachleute. Eine ausführliche und bebilderte Beschreibung gibt es HIER.

Anforderungen durch den Denkmalschutz

Zum Zeitpunkt der Erstellung älterer und betagter Gebäude waren weder den Bauherrinnen noch deren Architektinnen die akustischen Gesetzmäßigkeiten noch deren Notwendigkeiten für die Nutzung bekannt, geschweige denn geläufig. Deshalb besteht ein erheblicher akustischer Nachbesserungs-Bedarf. Für Schulen siehe hierzu z. B. die Veröffentlichung von Ruhe (2023), dort auch sortiert nach allen 16 Bundesländern.

In den Kapiteln 5 und 6 ist die Wichtigkeit der sachgerechten Raumakustik in Bildungsbauten ausführlich erläutert. Sie ist deshalb auch bei Umbauten und Sanierungen mitzuplanen und auszuführen. Dann sind häufig „modernere“ Baustoffe notwendig, als man zur Zeit der Gebäude-Erstellung gekannt (oder auch nur erahnt) hat. Hier ist häufig eine intensive Abstimmung mit den Denkmalschützerinnen notwendig, bei denen sich die Akustikerinnen nicht durch „Hartleibigkeit“ irritieren lassen dürfen. Meistens finden sich doch Möglichkeiten für eine sachgerechte Umsetzung. Auch hier gehören - wie schon oben beim Brandschutz erwähnt - die dann zum Einsatz kommenden Baustoffe nicht immer zu den preisgünstigsten.

Bisweilen besteht eine Lösungsmöglichkeit darin, die neuen Einbauten gut erkennbar vom Bestandsgebäude abzusetzen, sodass keine Vermischung von alt und neu stattfindet. Auch „reversible“ Einbauten dürfen bisweilen (mit dem entsprechenden Planungsaufwand) eingebaut werden. Auch ist es manchmal bei dem „Verbot“ einer schallabsorbierenden Deckenbekleidung möglich, eine „Ersatzvornahme“ an freien Wandflächen auszuführen. Auch hier gilt es dann, nach dem Motto zu verfahren „Besser wenig als gar nichts.“

„Die ersten 10 m² sind die wichtigsten!“

Christan Nocke, Obmann des NA DIN 18041

Abbildung 7.3.12: Speisesaal eines Jugend- und Freizeitheimes mit denkmalgeschützter Decke, nachgebessert mit schallabsorbierenden Wandpaneelen; bei der Gestaltung wurden Abstriche gemacht, um acht Wandpaneele Super-G (auch feucht zu reinigen) im vollen Format 2,7 m x 1,2 m ohne jeden Verschnitt einzubauen und so ein optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis zu erreichen

Eine Anekdote am Rande:

Anlässlich des zweiten Foto-Termins berichtete der Heimleiter, die ersten Nutzer wären Herr ... mit den ...-Chorknaben gewesen. Die Frage, ob ihm etwas auffalle, musste der Chorleiter verneinen. Als ihm dann aber die Fuktion der Wandpaneele erläutert wurde, soll er geantwortet haben:

"Und ich dachte schon, ich hätte diesmal nur die artigen Jungs dabei."

Abbildung 7.3.13: Konferenzraum mit denkmalgeschützter Decke, links mit Wand-Deko, rechts mit schallabsorbierenden Wandpaneelen Entwurf Ines Wrusch

Abbildung 7.3.14: Nachhallzeiten und Sprachübertragungsindex im Konferenzraum mit Wand-Deko und mit schallabsorbierenden Wandpaneelen bei offenen und

geschlossenen Vorhängen,

die Nachhallzeit ist zwar (auch unter Ausnutzung der Schallabsorption der Vorhänge) noch zu lang, aber deutlich besser als vorher, und die Sprachverständlichkeit erstaunlich gut

Bei neueren Gebäuden greift meistens noch nicht der Denkmalschutz. Dann sind aber bei einer Umnutzung / Anpassung von Gebäuden häufig Fragen des Urheberrechtes der Entwurfsverfasserin zu beachten.

Brandschutz

Alle gängigen Absorber-Materialien sind mindestens als „schwer entflammbar“ eingestuft. Auch für Versammlungsstätten mit mehr als 200 Personen im Publikum ist das im allgemeinen ausreichend, nicht jedoch z. B. für Flucht- und Rettungswege, notwendige Flure und Treppenhäuser öffentlich zugänglicher Gebäude. Hier dürfen nur „nicht brennbare“ Baustoffe eingesetzt werden. Die namhaften Hersteller können auch diese liefern (meistens allerdings nicht zum selben Preis).

Dringender Warnhinweis:

Bisweilen werden für Akustikmaßnahmen in Eigenhilfe „Eierpappen“ an den Wänden angebracht, die oft zur optischen Gestaltung auch noch mit Plakatfarbe verziert sind. Während die Eierpappen wegen des viel zu hohen Strömungswiderstandes und der geringen Schichtdicke ohnehin nicht gut absorbieren, ist durch den Farbauftrag die letzte Porosität beseitigt. Bei Montage an Wänden bildet der Luftraum dahinter einen Schlot, sodass die Brandgefahr der Eierpappen erheblich ansteigt. Aus diesen Gründen haben Eierpappen in Bildungsstätten absolut nichts zu suchen!

Umweltaspekte bei Herstellung und Recycling

In den vergangenen Jahren haben sich alle großen (und auch manche kleineren) Hersteller mit den Fragen des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit bei der Herstellung und Entsorgung ihrer Materialien beschäftigt und die unterschiedlichsten Zertifikate dafür erhalten. Auch die Fragen nachwachsender Rohstoffe oder von „Sekundär-Rohstoffen“ aus dem Recycling werden mit betrachtet.

Einige Kommunen haben sich entschieden, nur noch bestimmte Baustoff-Arten zuzulassen, andere dagegen auszuschließen. Den Entscheiderinnen können diese Einschränkungen können die „Qual der Wahl“ ein wenig erleichtern.

Material-Mischungen in einem Fertig-Produkt sind zu vermeiden, denn sonst ist später meistens nur eine Entsorgung als Sondermüll möglich. Dieser Hinweis betrifft im Wesentlichen Produkte mit Kleber-Anteil (angeklebte Schaumstoff- oder Mineralwolleplatten oder Trägerplatten mit Absorber-Kaschierung (Verbundplatten).

Reparatur / Auswechseln einzelner Platten

Mutwillige Beschädigungen von Wandpaneelen sind eher selten; meist sind sie unbeabsichtigt. Bei den meisten Systemen in elementierter Bauweise (eingelegt, geschraubt, geklemmt) lassen sich einzelne Platten leicht austauschen. Sinnvoll ist dafür, bei der jeweiligen Hausmeisterin einen Karton mit Ersatzplatten vorzuhalten. Schwieriger sind Reparaturen bei flächig eingebauten Systemen, z. B. bei Nut-und-Feder-Verbindungen „endlos“ montierter Wandbekleidungen. Hier dauern Reparaturen bisweilen bis zur nächsten „Generalsanierung“ des Gebäudes; die Beschädigungen überdauern also lange Zeiten. In solchen Fällen lohnt sich der Einsatz stabiler Materialien, z. B. in ballschusssicherer Ausführung nach DIN 18032-3.

Allergie, Hygiene und Reinigung

In den ersten Jahren standen künstliche Mineralfasern aus Glas- oder Steinwolle - im Gegensatz zu den bereits länger vorhandenen „biologischeren“ Fasern aus Holzwolle - im Verdacht, dass sich Allergene oder Bakterien darin festsetzen könnten. Daraufhin wurden die Deckenplatten bakterizid und fungizid ausgerüstet. Diese Diskussion ist seit über 30 Jahren vorbei. Außerdem sammeln sich nach meiner Auffassung Allergene eher am Boden an, als dass sie zur Decke aufsteigen...

Während natürliche Mineralfasern (Asbest) lungengängig waren, sich dort festsetzten und dann „Asbestose“ auslösten, haben die heute im Handel befindlichen künstlichen Mineralfasern alle einen Kanzerogenitätsindex KI > 40 und gelten damit als "nicht krebsgefährdend". Bei der Verarbeitung loser Mineralwolle sind von den Handwerkerinnen Staubschutzmasken zu tragen (um Hustenreize zu vermeiden). Solch ein Hustenreiz weist darauf hin, dass die eingeatmeten Mineralfaser-Teile vom Flimmerepithel nach außen befördert und abgehustet werden. Mineralfaserplatten in Wandpaneelen mit luftdurchlässigen Deckschichten sollten entweder in 30 µ Folienbeutel eingeschweißt sein, oder die Deckplatten sollten rückseitig mit einem Rieselschutz kaschiert sein.

Für etliche Räume in Bildungsbauten bestehen auch Anforderungen an die Hygiene-Eigenschaften schallabsorbierenden Wandpaneele. Dies betriff bei Weitem nicht nur die Räume in den Instituten von Uni-Kliniken oder Biologie-Laboren, sondern z. B. auch die Absorber von Mensa-Küchen und -Spülküchen sowie von Lehr-Küchen. Bei diesen Paneelen ist die Auswahl an Materialien sehr begrenzt, wenn sowohl eine gute Schallabsorption als auch die Möglichkeit einer feuchten (oder sogar nassen) Reinigung gefordert wird. Dem Autor sind mehrere namhafte Herstelle bekannt, die entweder das Eine oder das Andere liefern können, aber (bisher) nur zwei für „sowohl-als-auch“. Sie haben zwar in der Oberfläche eine gewisse Stabilität, sind aber bei weitem nicht ballschusssicher. Deshalb ist ihre Montage in Bildungsbauten erst oberhalb von etwa 2 m Höhe sinnvoll.

Einfluss der Gestaltung auf weitere Personenkreise

An dieser Stelle ist auf Einflüsse hinzuweisen, welche die Gestaltung auch von Wandflächen (bzw. die Raumgestaltung insgesamt) auf Personenkreise nimmt, die bisher noch viel zu wenig beachtet werden und über die allgemein (und damit auch beim Autor) kaum Kenntnisse vorhanden sind. Spezialistinnen in diesem Bereich sind „extrem dünn gesät“. DIN 18041 schreibt hierzu (bereits seit der Fassung von 2004 und noch immer rudimentär):

Von Personen mit Hörschäden wird die raumakustische Situation für Sprachkommunikation umso günstiger empfunden, je kürzer die Nachhallzeit ist. Dasselbe gilt auch für die Kommunikation mit Personen in einer Sprache, die nicht als Muttersprache gelernt wurde und bei der Kommunikation mit Personen, die auf andere Weise einen Bedarf nach erhöhter Sprachverständlichkeit haben, z. B. Personen mit Sprach- oder Sprachverarbeitungsstörungen, Konzentrations- bzw. Aufmerksamkeits-störungen, Leistungsbeeinträchtigungen. Im Zweifelsfall sollten in Räumen zur Sprach-Information und -Kommunikation eher kürzere als längere Nachhallzeiten realisiert werden.

Inzwischen gibt es für einige Personengruppen Abkürzungen, wie z. B. AVWS, ADHS, ASS. Das bedeutet aber noch längst nicht, dass für diese (und sicher auch noch weitere) Gruppen schon bekannt wäre, wie man auf deren Not-Wendigkeiten vorausschauend angemessen agieren kann (statt zu re-agieren). In Abstimmung mit zwei Informandinnen, welche sich mit diesem Thema sehr gut auskennen, wird hierzu ein getrenntes Kapitel entstehen. Nur so ist zu vermeiden, dass die wichtigen Informationen „irgendwo gut versteckt“ anstatt gezielt aufzufinden sind. In dem Kapitel wird es dann um Dinge gehen, die nicht so analytisch beschrieben werden können wie die obigen, sondern - wegen der Wirkung über die Psyche - eher holistisch zu betrachten sind. Hierzu zählen z. B. Strukturen und Farben der Bekleidungen.

In Bezug auf Wandpaneele scheint die Situation nicht ganz so kritisch zu sein, wie bei den Decken. In den meisten Räumen befinden sich die Absorber an der Rückwand und sind damit „dem Blick entzogen“. Wenn die Lehrveranstaltung einmal „nicht so sehr interessant“ sein sollte, dann geht der gelangweilte Blick schon mal zur Decke, aber extrem selten nach hinten…

Zweckentfremdung als „Pinnwand“

Immer wieder wird gefordert, die Wandpaneele keinesfalls als Pinnwände zu „missbrauchen“. Aus akustischer Sicht gilt diese Forderung nur begrenzt. 80 g-Papier darf man ohne nennenswerte Nachteile vollflächig aufbringen. Bei Karton oder laminierten Flächen sollten nicht mehr als 30 % des Paneels abgedeckt sein. Die Nadeln sollten aber nur in Materialien gedrückt werden, die das auch ohne großen Widerstand erlauben, also nicht in Gips und nicht in grobfaserige Holzwolle. Und für das Pinnen in weiche (z. B. 40 mm dicke) Absorber sind „lange-dünne“ Stecknadeln besser geeignet als „kurze dicke“ Pinn-Nadeln. Die Löcher bleiben hinterher fast unsichtbar und die längeren Nadeln geben einen besseren Halt.

Mitnutzung technischer Einbauten

In bisher erst einem Fall konnten Luftauslasskästen im Höhenbereich bis 2 m über OKF auch als schallabsorbierende Wandflächen gestaltet werden. Die Kästen erhielten auf der Innenseite eine schallabsorbierende Auskleidung, wie man sie sonst nur gegen Strömungsgeräusche einsetzt. Aufgrund der großen Gitterflächen waren die zwar nicht zu erwarten, aber hier ergab sich – auf genau der richtigen Höhe – die Wirkung von schallabsorbierenden Wandpaneelen.

Abbildung 7.3.15: Luftauslasskästen an Stirn- und Längswand einer Mensa, ergänzt zu schallabsorbierenden Wandflächen

Das schallabsorbierende Wandbild zwischen den Auslasskästen auf der Längsseite haben Jugendliche der Schule selbst gestaltet und auf einen Holzrahmen mit Füllung aus Melaminharz-Schaumstoff gezogen.

Bauphysikalische Beeinflussung der Wände

In den meisten Anwendungsfällen ist dieses letzte Thema des Kapitels „kein Thema“. Aber bisweilen kommt es in Altbauten eben doch vor.

Nicht alle Wandpaneele werden ausschließlich an Innenwänden angebracht, denn bisweilen sind die Wände gegenüber der Darbietungszone auch Außenwände. Dann hat ein Wandpaneel plötzlich die zusätzliche Funktion einer innenliegenden Wärmedämmung. Sobald innerhalb des Wandputzes mehr als ein Drittel des Gesamt-Wärmedurchlasswiderstandes liegt, besteht bei Normklima die Gefahr von Tauwasserausfall. Den Dämmstoff (also das Schall-Absorptionsmaterial) kann man aus akustischen Gründen nicht mit einer Dampfsperre abdecken.

Dieses Problem lässt sich sehr einfach vermeiden: zwischen dem schallabsorbierenden Wand-paneel und der Außenwand ist in vertikaler Richtung eine 40 mm tiefe Unterkonstruktion anzubringen (oben und unten offe). Dann kann die Raumluft hinter dem Paneel zirkulieren und die Taupunkttemperatur wird nicht unterschritten.

Bei energetisch sachgerecht dimensionierten Neubauten ist diese Gefahr nicht vorhanden. Bei den heute üblichen Dämmstoff-Dicken auf der Außenseite von (weit) mehr als 80 mm liegt nämlich der Taupunkt weit genug außen.

|

Was ist bei schallabsorbierenden Wandpaneelen zu

bedenken? |

Wenn Sie einzelne Kapitel als PDF-Datei zum Ausdrucken zugesandt erhalten möchten,

dann schreiben Sie mir bitte eine E-Mail.

Stand 2025-04-19

Anschrift:

Rethwisch 10

25497 Prisdorf

Kontakt:

Tel.: 04101 79 37 56

Mail: post(@)carsten-ruhe(.)de

Öffnungszeiten:

von Montag bis Sonntag

von 08:00 bis 22:00

Steuer-Nummer:

UStID.: DE134438564